Es haben sich Fragen ergeben. Dieser Leitsatz sollte für jede Wahlanalyse seit Einführung der Briefwahlen im Jahr 2007 gelten. „Meiner Meinung nach wurde die Briefwahl dazu eingeführt, um die Möglichkeit zur Manipulation zu schaffen“, erklärt Report24.news Chefredakteur Florian Machl. Er hat verfügbare Daten der Nationalratswahl 2017 und jene der aktuellen EU-Wahl tagelang ausgewertet und gemeinsam mit Mathematikern und Statistikern besprochen. Fazit: Quer durch Österreich, von der Metropole bis zum hintersten Dorf, verhalten sich Briefwähler auffällig außerhalb jeder statistischen Erklärbarkeit. Dies geht massiv zulasten der FPÖ, diesmal etwas zulasten der ÖVP – und die großen „Gewinner“ sind Grüne und NEOS.

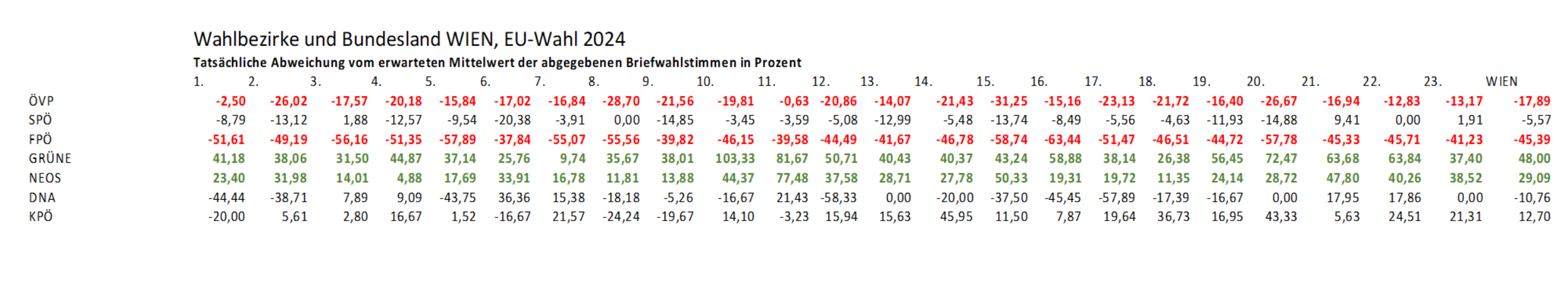

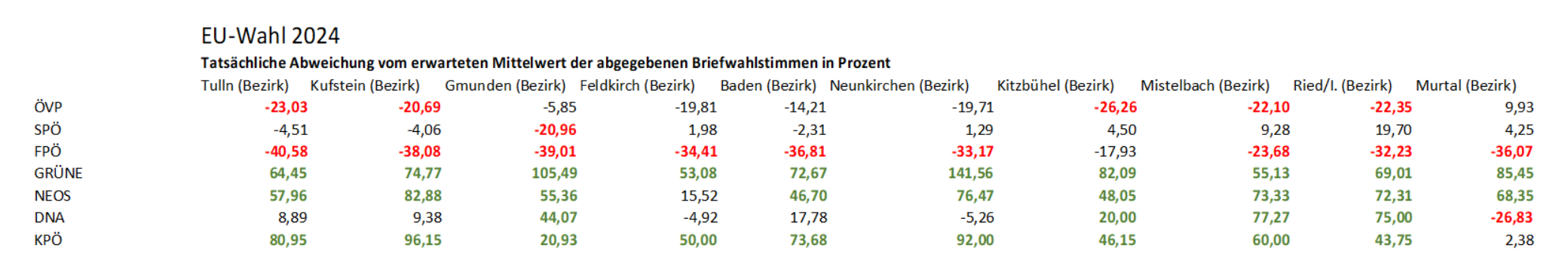

Für die genaue Erklärung der Berechnungen sehen Sie die etwa einstündige Sondersendung bei RTV oder lesen Sie den nachfolgenden Text. Zusammengefasst, bei der EU-Wahl 2024 wählten bis zu 27 Prozent der Österreicher per Wahlkarte/Briefwahl. Das ist eine große Menge von der Grundgesamtheit der Wähler bzw. der gültigen, abgegebenen Stimmen. Mathematiker wissen: Je größer so eine Menge, desto unwahrscheinlicher wird es, dass sich ihr Verhalten von der Grundgesamtheit unterscheidet. Auf Basis der vorliegenden Zahlen wäre in Einzelfällen ein Konfidenzintervall von plus/minus 4,5 Prozent Abweichung im Wählerverhalten akzeptabel. Beobachtet wurden aber Abweichungen von 50 bis 150 Prozent und fallweise sogar noch mehr. Dabei sind die Abweichungen quer durch Österreich einheitlich. Es geht immer zugunsten der Grünen und der NEOS und massiv zulasten der FPÖ, etwas weniger zulasten der ÖVP. Interessanterweise sind SPÖ und DNA von den Abweichungen kaum betroffen, was mathematisch ebenso verdächtig ist. Sehen Sie hier das Video, in dem Report24 Chefredakteur Florian Machl und RTV Frontman Nicolas Schott die Analysen erklären.

Recherche nur durch Ihre Unterstützung möglich

Bitte vergessen Sie nicht, dass Recherchen dieser Größenordnung die Möglichkeiten freier Medien an die äußersten Grenzen strapazieren. Wir erbringen mit einer Handvoll Mitarbeiter Leistungen, welche durch erpresste Steuergelder finanzierte Medien mit hunderten Mitarbeitern nicht zustande bringen oder schlichtweg verweigern. Dies ist nur durch Ihre Unterstützung möglich. Bitte tragen Sie jetzt dazu bei, dass Report24 weiter bestehen kann: https://report24.news/unterstuetzen. Am wichtigsten sind kleine monatliche Beiträge, mit denen wir auch in die Zukunft planen können.

Das Text-Script zur Sendung

Es gibt viele Gerüchte, dass bei Briefwahlen irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Das Problem ist die Beweisführung. Und man muss auch dazusagen, dass die Wahlkommissionen in den Sprengeln und in den Bezirken zumeist sehr integer wirken, an dieser Stelle ist eine Manipulation im großen Stil eher undenkbar.

Briefwahlen haben das generelle Problem, dass sie nicht zu den Spielregeln der Demokratie passen, auf die man sich geeinigt hat: Stimmen müssen eigenhändig und unbeeinflusst abgegeben werden. Das ist bei der Briefwahl nicht überprüfbar – deshalb ist sie grundsätzlich undemokratisch.

Stimmen, die so auf nicht überprüfbare Weise zustande gekommen sind, werden dann – so befürchten viele – im Stillen Kämmerchen ausgezählt und dort – oder am Weg dorthin – könne viel passieren. Das nährt natürlich die Gerüchteküche und die Verschwörungstheorien.

Hinzu kommt, dass diese Wahlkarten die Wahlergebnisse immer wieder im letzten Moment umdrehen oder nachhaltig beeinflussen. Wir erinnern uns an die Bundespräsidenten-Wahlen, wo Norbert Hofer von der FPÖ gegen Alexander Van der Bellen von den Grünen antrat. Mit den Wahlkarten war plötzlich alles anders – dafür haben viele Bürger kein Verständnis und es hat auch keine gute Optik.

Seit die Briefwahl im Jahr 2007 in Österreich eingeführt wurde, hören wir in den Medien, dass selbstverständlich nur die Klügeren, besser Gebildeten diese Art zu wählen nutzen würden. Also vermutlich all die reichen, grünen Akademiker in ihren Villenvierteln, die alles besser können, alles und besser wissen. Wenn man so eine Nachricht ständig hört, tendiert man dazu, sie zu glauben. Aber ist diese Aussage wirklich haltbar?

Bei der ersten Wahl nach der Wahlrechtsreform 2007 war der Anteil gültiger Wahlkartenstimmen 7,8 Prozent. Dazu passt diese Geschichte tatsächlich gut. Die Grünen hatten damals ein Ergebnis von 10,43 Prozent der gültigen Stimmen. Es könnten also durchaus viele Grüne von der neuen Möglichkeit Gebrauch gemacht haben, sie erzielten schon damals bei den Wahlkartenstimmen 15,6 Prozent, also deutlich mehr als bei den Präsenzwählern im Wahllokal.

Mittlerweile liegt der maximale Anteil der Wahlkarten an den gültigen Stimmen bei fast 27 Prozent – wie viele davon wirklich abgegeben wurden, wissen wir nicht mehr, da die Kontrollmöglichkeiten so gut wie abgeschafft wurden. Nimmt man die gesamte Zahl der Wahlberechtigten, wurden bei diesen Europawahlen 15,5 Prozent Wahlkarten ausgegeben. Das sind so viele, dass es mittlerweile völlig unmöglich ist, dass sich die Wahlkartenwähler hauptsächlich oder mehrheitlich aus Grünen zusammensetzen.

An dieser Stelle müssen wir uns mit Statistik und Mengenlehre auseinandersetzen, damit wir besser verstehen, wie man den hohen Prozentanteil an einer Gesamtmenge zu bewerten hat. Im Video wird dies mit einem großen Glas voller unterschiedlich gefärbter Smarties gezeigt.

Die wichtigsten Werte sind die Gesamtmenge und die Stichprobe, im Englischen auch Sample genannt. Wir werden von den Medien häufig mit Wahlumfragen konfrontiert. Dabei geben die Medien und die Umfrageinstitute vor, durch die Befragung einer gewissen Anzahl von Wahlberechtigten eine repräsentative Information gewinnen zu können, die Rückschlüsse über das Verhalten der Gesamtheit erlaubt. Und tatsächlich, sehr weit von den Wahlergebnissen entfernt sind diese Umfrageergebnisse meist nicht. Diesmal geht es um eine Gesamtmenge von 6.372.204 Wahlberechtigten – die von den Instituten verwendete Stichprobe betrug in der Regel 2.000. Das bedeutet, dass man aus 0,03 Prozent vom Ganzen eine ziemlich genaue Information über das Wahlverhalten bekommt.

Setzen wir das in Relation mit dem Verhältnis der Gesamtmenge zu den ausgegebenen Wahlkarten. Denselben 6.372.204 Wahlberechtigten stehen 958.948 Wahlkarten gegenüber. Denken Sie, dass eine Stichprobe von 15,5 Prozent ein besseres, genaueres Ergebnis erlauben sollte, als eine Stichprobe von 0,03 Prozent? Unsere Stichprobe ist 517 Mal größer – da darf man schon davon ausgehen, dass das Endresultat halbwegs passable Ergebnisse bringt.

Wir möchten Ihnen anschaulich verdeutlichen, wie man sich mathematisch bzw. statistisch einer solchen Fragestellung nähert. Sie sehen hier die Gesamtmenge. Wie bei den Wählern haben die einzelnen Elemente eine Farbe als Eigenschaft. Würden wir diese Menge jetzt vollständig auswerten, bekämen wir beispielsweise als Ergebnis 300 Rote, 300 Grüne und so weiter. Und aus der Gesamtsumme und der Anzahl der einzelnen Farben könnten wir die prozentuelle Verteilung ermitteln. Genau so, wie bei einer Wahl.

Wenn ich nun als Umfrageinstitut hergehe und mir eine kleine Stichprobe ansehe – dann darf diese nicht zu klein sein. Sie sehen, diese kleine Stichprobe erlaubt keinen vernünftigen Rückschluss auf den Inhalt im großen Glas.

Je größer die Stichprobe, desto ähnlicher wird die Zusammensetzung der Gesamtmenge. Ich habe jetzt vielleicht 5 % Stichprobe entnommen – und schon rein optisch sieht das schon sehr gut aus. Aus der Analyse der Stichprobe kann ich schon gute Schlüsse ziehen – in der Mathematik gibt es hier noch Sicherheiten wie den relativen Standardfehler oder das Konfidenzintervall. Man nimmt die Größe der Gesamtmenge und die Größe der Stichprobe und kann dann mittels Formeln berechnen, mit welcher Abweichung man jeweils noch rechnen muss. Je kleiner die Stichprobe, desto größer ist diese Abweichung. Je größer die Stichprobe, desto geringer ist sie.

Bei unseren Wahlkarten haben wir inzwischen eine Stichprobengröße von 15,5 Prozent, wenn wir von allen Wahlberechtigten ausgehen – und wenn wir von den möglichen gültigen, abgegebenen Stimmen ausgehen, dann haben wir sogar eine Stichprobengröße bis zu 26,75 Prozent. Wenn ich Ihnen mit unserem Versuchsaufbau erklären konnte, wie das in der Praxis funktioniert, dann werden Sie mit mir übereinstimmen: bei einer so großen Stichprobe dürfte sich diese in ihrer Zusammensetzung so gut wie gar nicht von der Gesamtmenge unterscheiden.

Die Voraussetzung ist, dass die Gesamtmenge gut durchmischt ist – bei den Wahlen bedeutet dies, dass eben alle Menschen aus allen Bevölkerungsschichten und Wähler aller Parteien zu halbwegs gleichen Teilen die Möglichkeit zur Briefwahl nutzen. Das war im Jahr 2007 mit 7,8 Prozent Briefwahlanteil vielleicht noch nicht so – bei bis zu 26,75 Prozent ist das schlichtweg unglaubwürdig, dass sich Briefwähler noch besonders unterscheiden können.

Das ist unsere Ausgangslage. Eigentlich dürften sich die Ergebnisse der Auswertung von Briefwahlstimmen also nicht wesentlich von der Auswertung der Präsenzwähler unterscheiden. Wir erinnern uns an den relativen Standardfehler und an das Konfidenzintervall. Das lässt sich mathematisch bestimmen – die Abweichung dürfte im maximalen Fall bei den von uns ausgewerteten Wahlbezirken bei allerallerhöchstens 4,5 Prozent liegen.

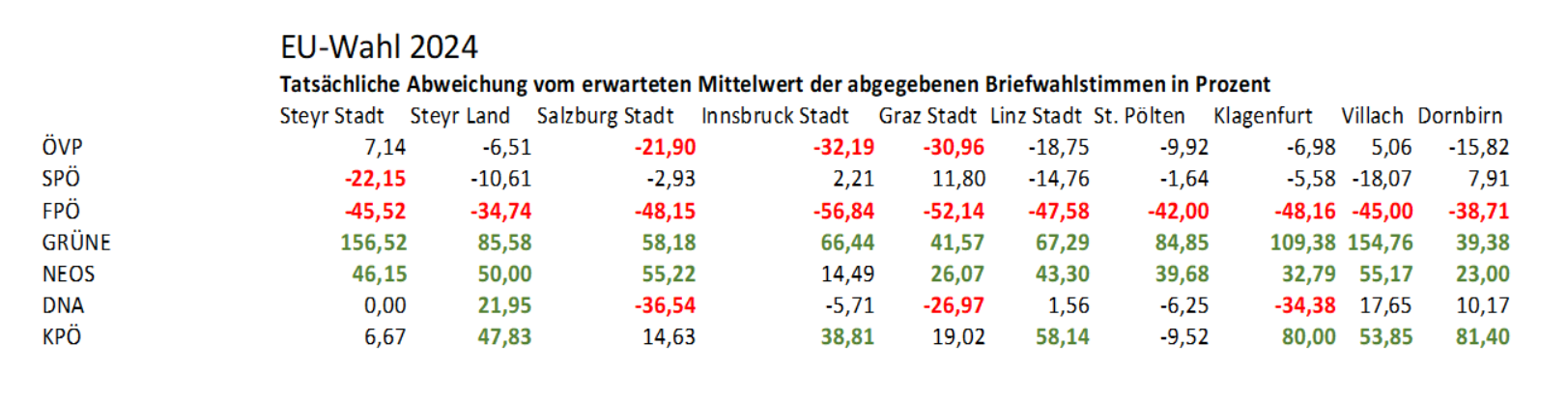

Tatsächlich aber haben wir Wahlbezirke gesehen, wo sich das Verhalten der Briefwähler im Vergleich zu den Präsenzwählern um über 150 Prozent unterscheidet. Und dabei handelt es sich nicht um Einzelfälle. Wir haben uns Städte angesehen, wir haben uns Bezirke angesehen und wir haben uns ganze Bundesländer angesehen. Überall in Österreich zeigt sich dasselbe Bild:

Bei dieser Europawahl haben sich Briefwähler überall in Österreich, von Wien bis Vorarlberg bis hin zum kleinsten Wahlbezirk in Niederösterreich folgendermaßen verhalten:

- Die FPÖ erhielt 50 % weniger Briefwahlstimmen, als es statistisch zu erwarten wäre.

- Die ÖVP erhielt 25 % weniger Briefwahlstimmen, als es statistisch zu erwarten wäre.

- Die Grünen und die Neos erhielten etwa 50 % mehr Briefwahlstimmen, als es statistisch zu erwarten wäre und auch die Kommunisten zählten zu den glücklichen Gewinnern.

- Während sich wundersamerweise die Wähler der SPÖ und der neuen Partei DNA sowohl als Präsenzwähler als auch Briefwähler weitgehend gleich verhielten.

Wir haben unsere Ergebnisse an den Physiker und Mathematiker Dr. Retzlaff geschickt, der die Abweichungen als hochsignifikant eingestuft hat, aber auch keine Erklärung bieten kann. Er fordert eine Untersuchung des Sachverhaltes.

Jetzt stehen wir vor einem großen Problem. Die Stimmen der Briefwähler entsprechen nicht im mindesten dem, was man erwarten könnte. Und es gibt keine Erklärung dafür. Selbstverständlich werden viele sagen: Ja, klar, mit Wahlkarten wird manipuliert. Doch so einfach ist das nicht. 80 Prozent der Wahlkarten wurden bei dieser Europawahl in den Wahlsprengeln ausgezählt, 20 Prozent von Sonntag auf Montag in den Bezirkswahlbehörden. Da gäbe es für jemanden, der manipulieren will, sehr viel zu tun. Doch dass das Ergebnis korrekt sein könnte, lässt auch Mathematiker und Statistiker staunen.

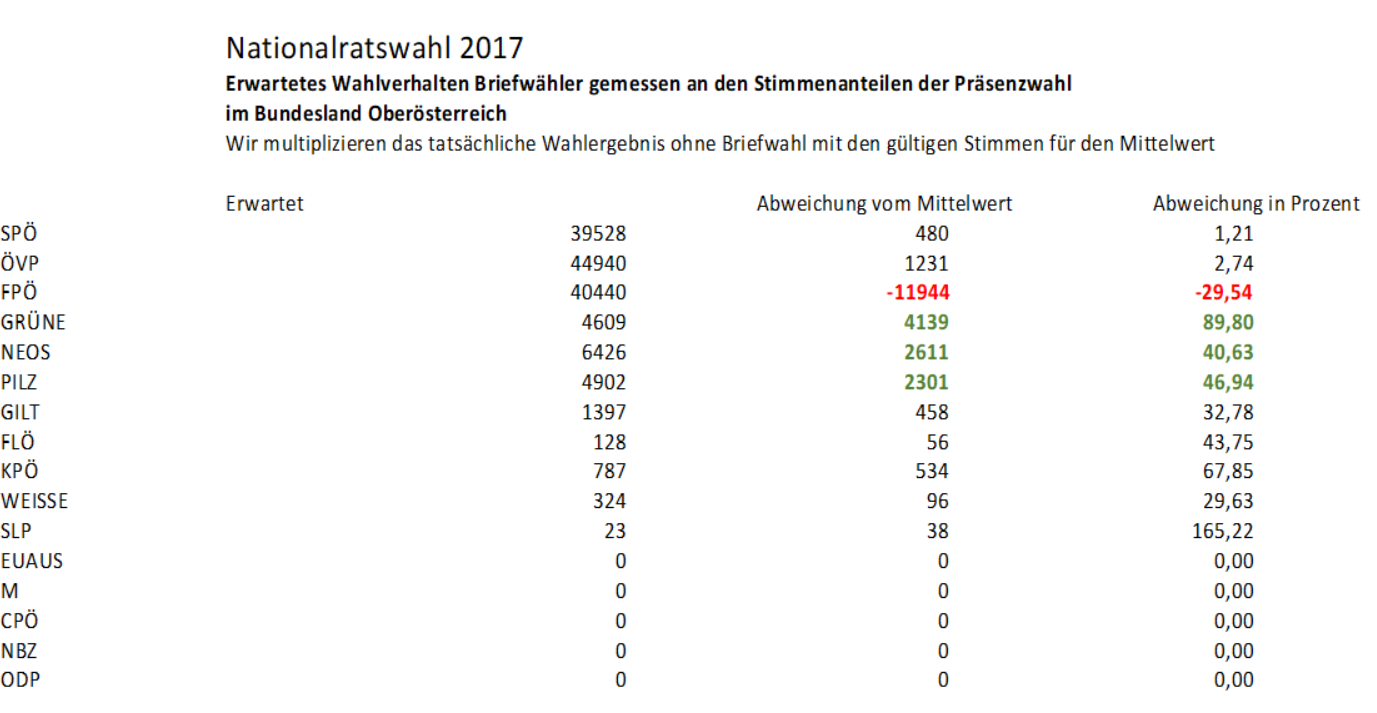

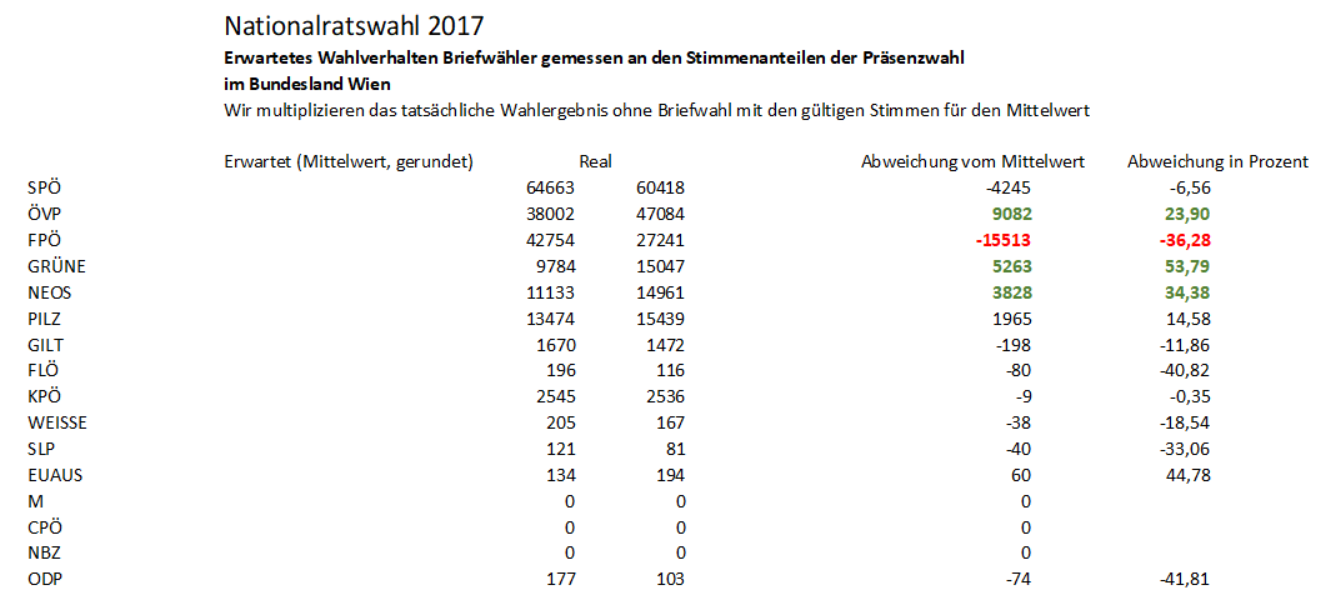

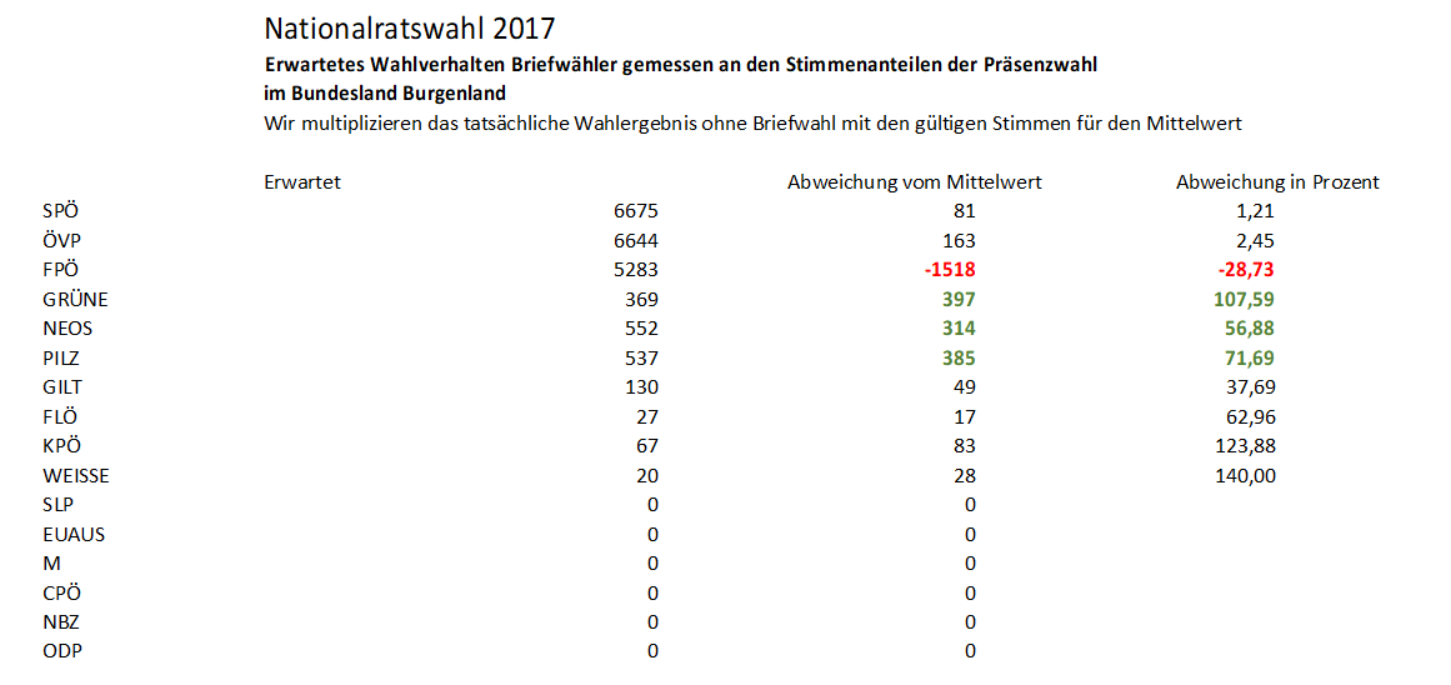

Bei der Nationalratswahl im Jahr 2017 war alles noch etwas anders. Damals wurden die Wahlkarten wohl im Innenministerium gesammelt und zentral ausgezählt. Deshalb gibt es sehr genaue Ergebnisse, die man bis heute ansehen und auswerten kann. Jetzt hat mich natürlich interessiert: Wie war das damals? War das Wählerverhalten da im erwarteten Rahmen der Schwankungsbreite? Und siehe da: Nein. Auch damals wichen die Ergebnisse stark von den Erwartungen ab – wieder zu massiven Lasten der FPÖ und zu massiven Gunsten der Grünen – und dies ebenso bei einer sehr großen Stichprobe, welche so massive Abweichungen nicht erlauben sollte.

Sehen wir uns die Analyse einiger Bundesländer im Jahr 2017 an.

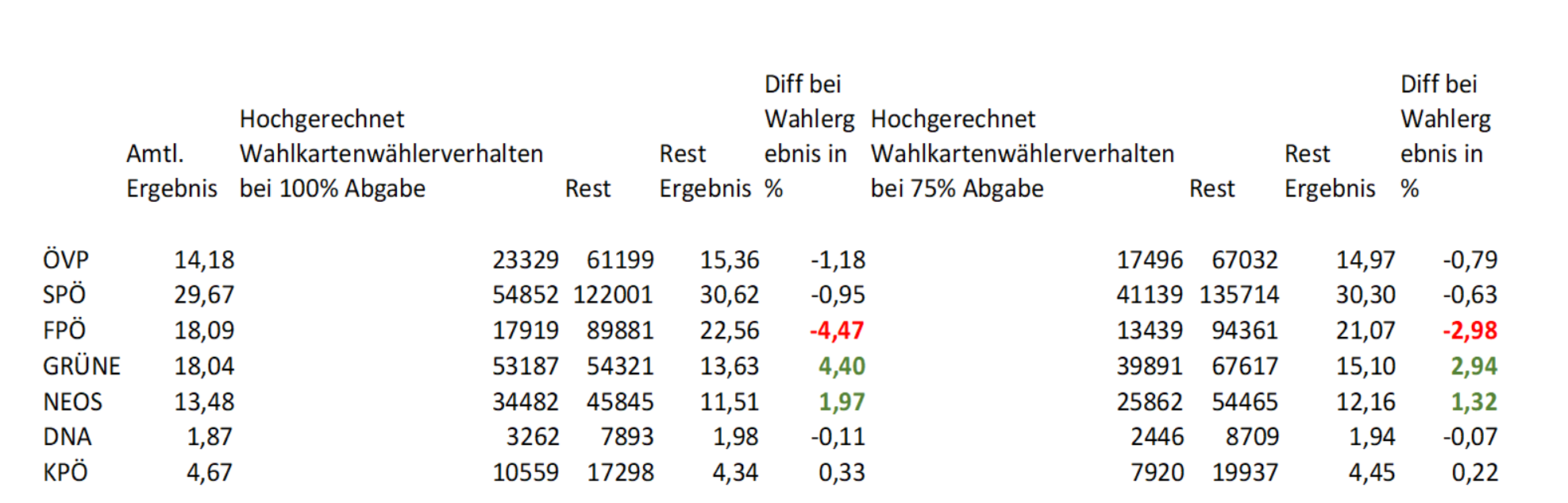

Was bedeutet dieses unterschiedliche Wählerverhalten in der Praxis? Ich habe mir das für die Europawahlen 2024 ganz konkret im Fall von Wien angesehen. Diesmal stand uns eine Stichprobe von 5,36 Prozent zur Verfügung – die Wahlkarten, die von Sonntag auf Montag gesondert ausgezählt wurden. Dass diese sich massiv anders verhalten haben als Präsenzwähler habe ich bereits gezeigt. Was wäre aber, wenn sich alle Wahlkartenwähler genauso verhalten hätten, wie diese zuletzt gezählten Stimmzettel vorgeben? Ausgegeben wurden sechsmal so viele Wahlkarten.

Ich kann Ihnen das in dieser Excel-Tabelle zeigen. Wenn absolut alle Wahlkarten abgegeben wurden, gültig sind und sich so abweichend verhalten haben, dann hat die FPÖ in Wien 4,5 Prozentpunkte vom Wahlergebnis eingebüßt und die Grünen fast auf die Stimme genau 4,4 Prozentpunkte dazugewonnen. Natürlich muss man auch bei Wahlkartenwählern davon ausgehen, dass nicht alle ihre Karten auch einsetzen – und manche Karten ungültig sind. Also hier ein zweites Rechenmodell, wo nur 75 % der Wahlkarten eingereicht wurden. Dann hätte die FPÖ in Wien 3 Prozentpunkte eingebüßt und die Grünen hätten 3 Prozentpunkte dazugewonnen. In beiden Fällen wären auch die NEOS große Gewinner gewesen, die ÖVP und die Sozialisten hätten etwas eingebüßt und die DNA wäre in etwa gleich geblieben.

Denken wir nun an das Bundesergebnis. Der FPÖ fehlten auf alle Umfragen inklusive den Exit Polls letztendlich drei Prozent, welche sie angeblich nicht erhielt. Rechnet man das Bundesergebnis in gleicher Weise hoch und entfernt die Wahlkartenwähler, wäre das Endergebnis der Freiheitlichen zwischen 27 und 29 Prozent gelegen – also genau dort, wo es die Umfrageergebnisse prognostiziert hatten.

Nachdem der Sender RTV in Steyr zu Hause ist, sehen wir uns zuletzt an, wie sich die Wähler in Steyr verhalten haben. Und wie es der Zufall so will, sind diese Zahlen besonders spannend.

In Steyr verhalten sich Wahlkartenwähler um 156 Prozent anders als Briefwähler, wenn es zugunsten der Grünen geht – und um 45 Prozent anders, wenn es zulasten der FPÖ geht. Die Neos dürfen sich freuen, bei ihnen ist das Plus 46 Prozent, bei den Sozialisten fehlen dafür überdurchschnittlich viele Stimmen. Dieser Trend setzt sich in Steyr Land fort.

Was ist unser Fazit aus der Sache?

Einerseits müssen diese durch nichts erklärbaren Abweichungen untersucht werden. Andererseits sollte man sich vielleicht gar nicht zu viel mit der Briefwahl aufhalten. Diese gehört ersatzlos abgeschafft und das Wahlsystem zum Modus vor 2007 zurückgestellt. Es wird ja niemand behaupten wollen, dass es in Österreich zwischen 1955 und 2007 keine demokratischen Wahlen gab. Im Gegenteil, die Grundprinzipien – unbeeinflusst und eigenhändig – blieben voll gewahrt. Für Menschen, die am Wahltag keine Zeit haben, gab es zwei Wahltermine vorab, wo man persönlich zu erscheinen hatte. Und für die alten, kranken und schwachen Bettlägrigen gab es eine fliegende Kommission. Niemandem würde also sein Wahlrecht genommen – aber diese dubiosen Ergebnisse hätten ein Ende. In Frankreich ist die Wahl mittels Wahlkarten beispielsweise verboten – man wird schon wissen, warum.

Bitte unterstützen Sie freie Medien

Bitte vergessen Sie nicht, dass Recherchen dieser Größenordnung die Möglichkeiten freier Medien an die äußersten Grenzen strapazieren. Wir erbringen mit einer Handvoll Mitarbeiter Leistungen, welche durch erpresste Steuergelder finanzierte Medien mit hunderten Mitarbeitern nicht zustande bringen oder schlichtweg verweigern. Dies ist nur durch Ihre Unterstützung möglich. Bitte tragen Sie jetzt dazu bei, dass Report24 weiter bestehen kann: https://report24.news/unterstuetzen. Am wichtigsten sind kleine monatliche Beiträge, mit denen wir auch in die Zukunft planen können.